日本家屋において部屋の間仕切りや出入りするための戸として設けられているのが、「障子 / 襖」です。蝶番を用いた扉(ドア)が一般的な家屋に設けられるようになったのは割と近代に入ってからなんです。明治時代以降くらいでしょうか。江戸時代が終わり、海外から欧米を中心とした文化がどばっと流入して来て、生活様式が一変しました。「衣」「食」「住」全て。「衣」「食」の分野は日々の生活により密着している分、一般世間の人達にもすぐに浸透したんでしょう。ただ「住」に関してはそうではありませんでした。そうそうしょっちゅう住居を建て替えるものではありませんよね。日本は床生活の様式が身に沁みついていました。部屋に入ると床に腰を下ろすわけです。となると、生活用品等も床に置かれていたりもします。扉(ドア)の開閉には可動範囲が必要です。まぁ・・色々邪魔ですよね、きっと。家屋全体を広めに大きめにすればいいんでしょうが、基本的に日本家屋はこうこじんまりとしたものなんです。平野部が少ないですし。限りあるスペースをなるべく活用するためには、部屋の間仕切りや出入りするための戸は引き戸が適しているんでしょう。マンションやアパート等の集合住宅に限らず、戸建ての家屋でも未だに引き戸が多く用いられるのはそういう事情もあるようです。

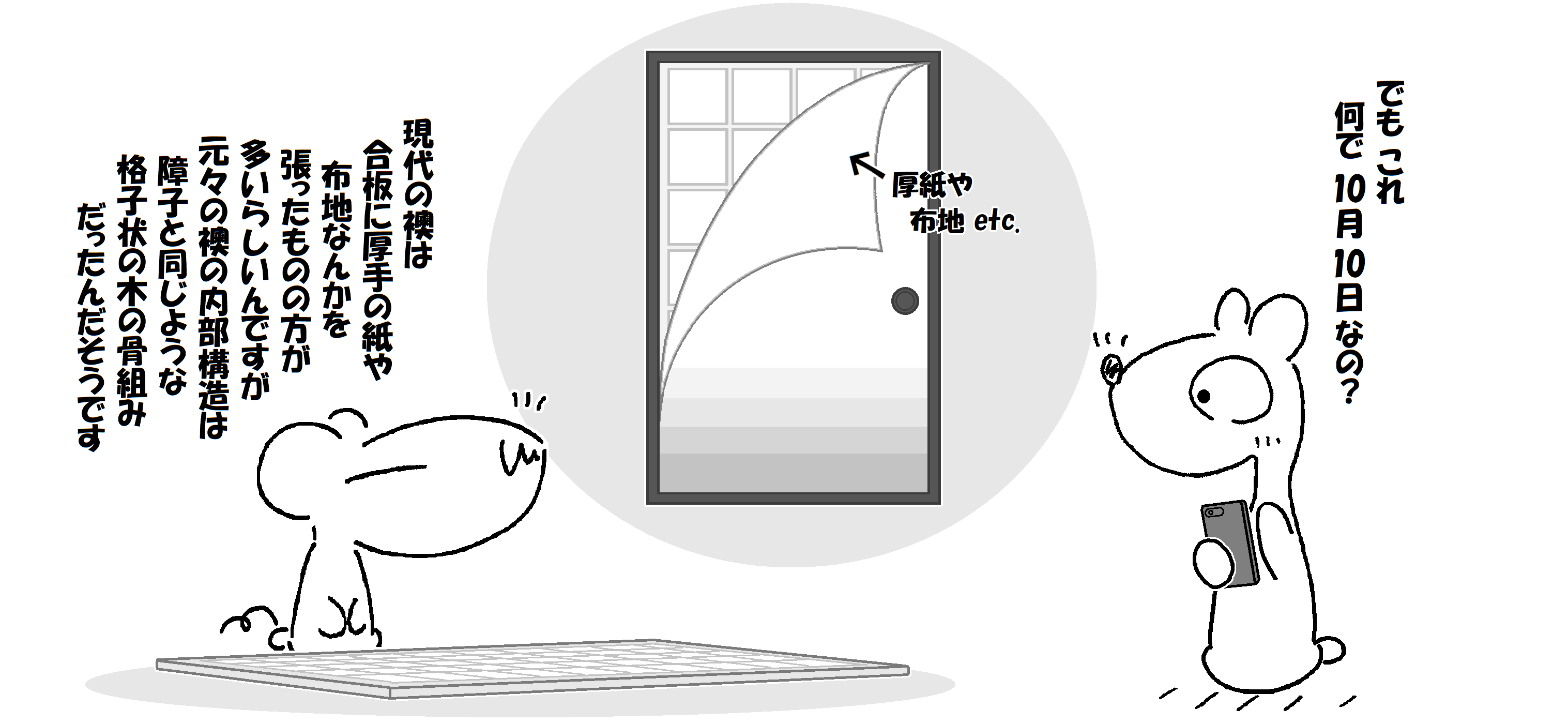

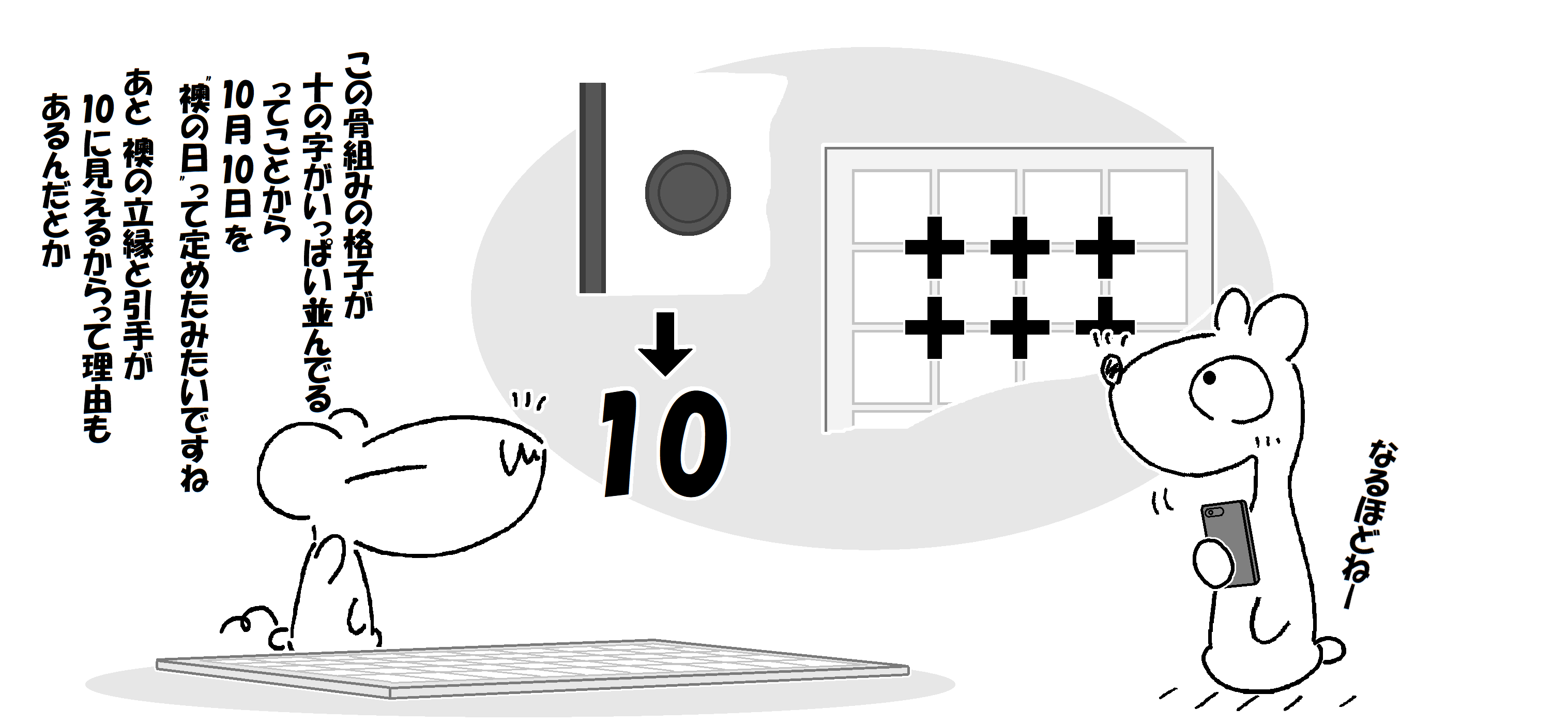

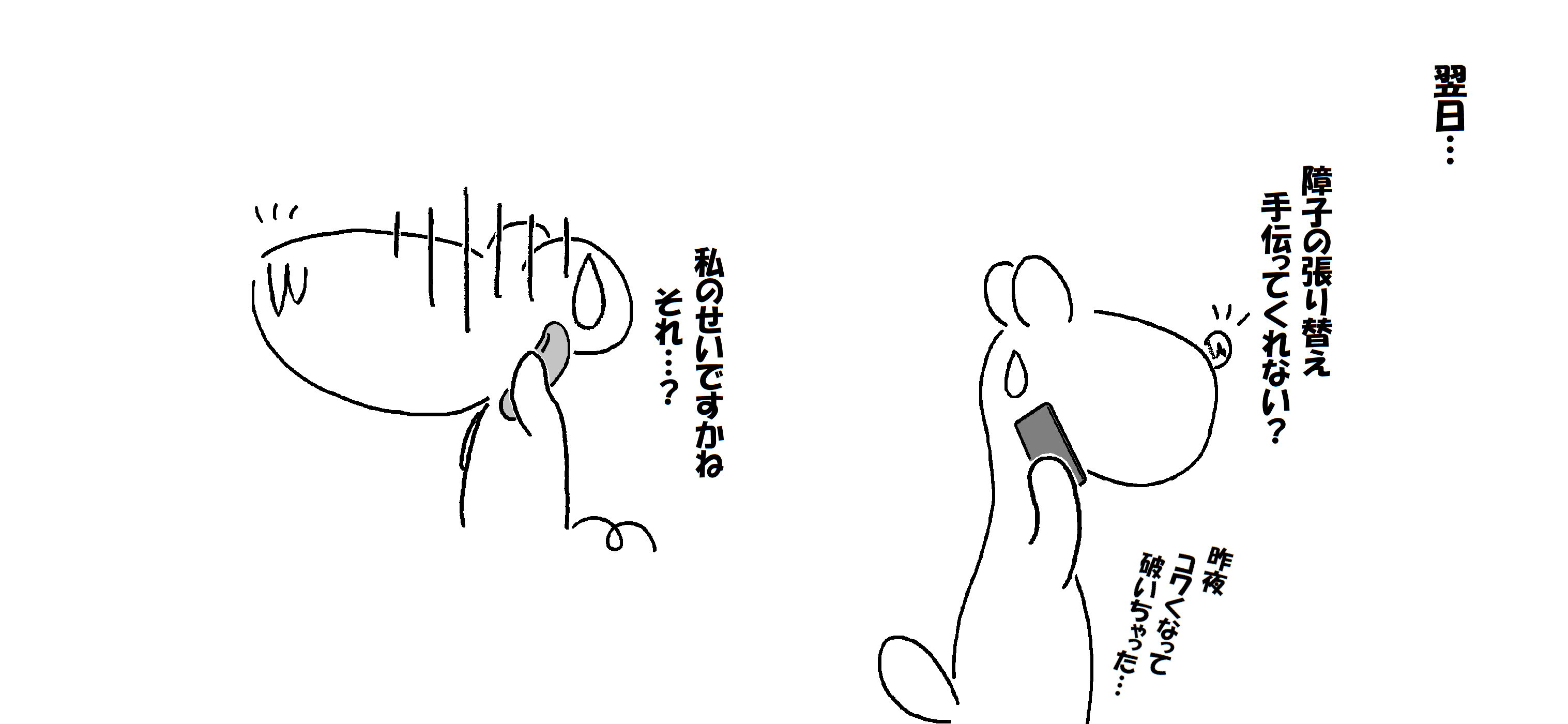

「障子 / 襖」はいずれもそんな引き戸の種類の一つです。これらの大きな特徴は容易に取り外しができるところです。部屋の間仕切りを変えられるんですね。人が集まるとか、季節毎の屋内の温度調整とかに応じて変えるわけです。加えて、「襖」なんかはその絵柄等を変えることで部屋の模様替えも容易にできてしまったりするんです。「障子 / 襖」はいずれも木枠に紙を張り付けた構造になっています。木枠さえ傷んでなければ、紙の張り替えだけで修繕できるんですね。なかなか工夫されているんです。勿論、屋外に面している戸には木だけで作られたものが用いられます。「敷居戸」とか「雨戸」なんかがそれです。しかしながら、昔ながらの木枠と紙だけで作られたものは割と少なくなりつつあります。それだけ装飾や形状が多種多様になったりもしているわけですが。目にする機会がありましたら、ちょっと注目してみて下さい。

襖の柄について

現在の日本では、一般的な家屋や集合住宅等も洋式がベースになっていることがほとんどです。特に新築されるものについては、和式の建築様式が用いられるのはごく一部に限られるようになりました。現代以降、日本の生活様式はどんどん洋式化が進められて行きましたから、”衣”、”食”と共に”住”文化も洋式が主流になっていくのは尤もな流れだったんでしょう。日本の建築文化において重要なオリジナル要素の一つとして欠かせなかった襖も、寺社仏閣等の建築物や、昔ながらの旅館や飲食店等々を除けば、目にすることはなかなか少なくなりました。日本人にとっても、築年数の古い民家やアパート等以外ではあまり見られませんし。ですから、襖を目にする機会があった際には、是非ともご興味を持って頂ければと思うわけでして・・ そんな襖ですが。それらが用いられる建築物によって、ある程度その柄の種類が決まっているんですね? その建築物の用途や格式等に沿った、柄の種類の傾向があるんです。ざっくりご紹介しておきますので、ご参考になさって下さい。

・城や旧家の屋敷等

時の施政者や権力者、その地域の有力者等はやはり格式や伝統的なものを重んじたものを好む傾向があったようです。襖が日本の建築様式にさかんに用いられていったのは、大まかには平安時代以降くらいと言われており、その頃から、襖には柄がほどこされるようになっていきました。”有職紋様(ゆうそくもんよう)”と呼ばれる柄でして、平安時代以降の、主に公家社会における衣装や調度品や建築物等に用いられるようになった伝統的な紋様です。十二単等の着物に用いられている紋様等は良い例でしょうか。松菱や剣菱等を初め、海外でもよく知られている紋様も多くあります。これらの紋様は古来から大陸を経て伝来したものを基として生み出されました。以降の日本で生み出された紋様の基調と言えるものです。鎌倉時代以降に有力となった武家の屋敷等では、有職紋様の中でも整然とした感じのものが好まれました。

・寺社仏閣等

寺院の大広間等の襖の柄として用いられる紋様によく見られるのが”雲紋”です。”大大雲(だいだいうん)”、”影雲(かげくも)”、”鬼雲(おにくも)”、”桐雲(きりくも)”と言ったものがあります。雲に加えて動物や鳥を配した”雲鶴(うんかく)”、”竜雲(りゅううん)”と呼ばれる紋様もよく見られます。

・茶室等

茶道で用いられる茶室等の襖には、草花や樹木等の植物の柄が多かったりします。有職紋様のような秩序正しい幾何紋様類は基本的に見られません。これは”侘茶(わびちゃ)”と呼ばれる、俗世間から離れた精神を重んじる茶道の思想が反映されているそうです。

・一般家屋等

前述の有職紋様や寺社仏閣等で用いられる雲紋のような紋様を簡素化した図案や、季節の植物をつつましくあしらったような柄が多く見られます。日常生活の景観を損なわないシンプルな柄のものが好まれました。用いられる色も鮮やかなものではなく、色調が抑え気味のものが多いです。とは言え、意外と無地のものはあまり見られなかったりします。柄がないものを好む価値観が現れるのは割と近年になってからのようですね。

_op.png)

_op.png)